ひしぎ先生は独り言が多い、と言われている。

ひしぎというのはこの市立中学校に二人いる音楽教諭の片割れの名で、音楽を教えているとは思えないほど感情表現の乏しい地味な三十男である。今年は三年生全クラスと一年生の半分を受け持っている。専門はピアノであるらしい。

「音楽室の前を通ったとき、ピアノ弾いてるのがたまたま見えたんだけど」

ある女生徒はこう証言する。

「微妙に口が動いてたから、はじめは歌ってるのかなーと思って。でもなんか、歌ってるっていうか、誰もいないのに誰かに話しかけてるみたいで……」

そんないくつかの目撃談のおかげで、彼には霊感があるのではないかという説が冗談まじりに生徒たちの間でささやかれたりもしている。なんとなく、本人にもある種の得体の知れない雰囲気が漂っているのだ。

すでに彼岸に片足を突っ込んでいるような雰囲気が。

「子供のころ、ピアノになりたいと思っていたんです」

三月の放課後、吹奏楽部も帰った第二音楽室で、ひしぎはピアノを弾いている。メンデルスゾーン無言歌集第2巻作品30の6、ヴェニスの舟歌。外はとうに暗く、他に人影はない。

「ピアノに?」

他に人影はない。しかしどこからか彼の独り言に応える低い声があった。もっとも正確には声とは呼べない。それは空気を振動させることなくひしぎの耳に届いている。ひしぎだけの耳に。

「ピアニストでもピアノ教師でもなく、ピアノにか?」

「そうです。ピアニストでもピアノ教師でもなく、ピアノに」

「それでお前はいつも黒い服ばかり着ているのか」

声にそう言われて、ああ、と感嘆に似た息をひしぎが洩らす。

「そうですね、だからなのかもしれません……初めて気づきました」

左指が最後の一音を低くそっと奏でて、曲が終わった。

「……次は何にしますか」

「シューベルト。即興曲、作品90の2」

淡々と言うその声に応え、やがてひしぎの指が鍵盤を走り出す。上へ下へと高速で転がっていく右手の旋律、せわしない手の動きとは反対に、ひしぎは遠くを振り返るような声音でゆっくりと呟く。

「綺麗だと思っていたんです。自分の顔が映るくらいぴかぴかの黒だとか、規則的な鍵盤の並びだとか、内部の精巧さだとかが」

「俺は白いがな」

「あなたも綺麗ですよ」

ひしぎが弾いているのは学校の音楽室には珍しい、スノーホワイトの塗装を施されたアップライトだ。メインの黒いグランドピアノが教壇そばに設置されているため、部屋の奥に佇むこちらはサブとして合唱のパート練習等に使われている。

名を、吹雪という。

名づけたのはこの中学を十数年前に卒業した女子生徒であるらしい。彼女も吹雪と会話することができたのだという。人語を解するピアノを前にしてあぜんとする赴任してきたばかりのひしぎに、俺の声が聞こえる人間はお前がふたり目だ、と第二音楽室の主たる白のアップライトは告げたのだった。お前はどうやら俺と波長が合うらしい、と。

「……弾いても、いいんですか」

ひと通りぎこちなく会話をかわしてからひしぎは訊いた。三十年ほど前、この校舎の改築の際に購入されたのだというこのピアノ――もとい吹雪は、どうやら自分よりも若干年上であるらしかった。

「いちいち断らなくていい」

唯一彼の声を聞くことのできた例の女子生徒は、猫ふんじゃった以外の曲を弾けなかったのだという。したがって自分が弾かれたい曲を弾いてもらえる機会は初めてなのだと語る吹雪のひんやりした硬質な声が、出会って間もないひしぎにもわかるくらいにはずんで響いたから。

だからあの日ひしぎは約束したのだ。それなら私が弾きましょうと。あなたの好きな曲を、毎日でも。

あれから、もうすぐまる六年になる。

「ピアノの最大の欠点は」

いつものように吹雪を弾いていたひしぎがそう切り出したのは先週の月曜だった。

「持ち運びができないところですね」

「……どうした、突然」

「異動の内示が出ました」

そう言う間もひしぎの両の指はなめらかに動きつづけている。フレデリック・フランソワ・ショパン、『十二のエチュード』作品10の3ホ長調。通称、別れの曲。

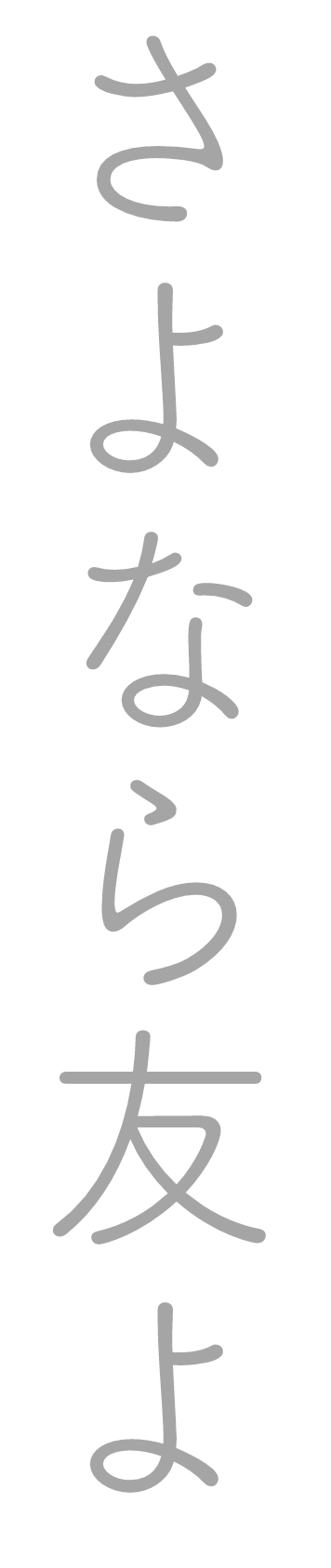

「四月からは線路むこうの西中です。もうあなたを弾けません」

それは残念だな、と吹雪が返すまでに多少の時間があった。

「あなたが鍵盤ハーモニカくらいの大きさだったら一緒に行けたんですけど」

「それは窃盗だろう」

「自治体所有の公共物ですしね、こうして話していると忘れそうになりますが……」

「ひしぎ」

「はい」

「これから毎日、俺を弾きに来い」

「……今もほとんど毎日じゃないですか」

「いいから来てくれ」

そっけなく吹雪は言った。

「最後にお前の指で聞きたい曲が、いろいろとある」

こうして、年度末の繁忙の合間をなんとか縫いながら、放課後の第二音楽室にて聴衆のいないさよならコンサートが連日開催されることになったのだった。本日の一曲目のリクエストはバッハ、二曲目はこの中学校の校歌、三曲目メンデルスゾーン、そして四曲目、シューベルトの即興曲。ひしぎの指は吹雪の上を撫で、すべり、叩く。

「人に弾かれるのは、どんな気持ちなんですか」

「弾く者の腕と心次第だ。心地よくもなれば不快にもなる」

「私は?」

「……悪くない」

「光栄です」

ここを離れるまで、あと二週間と少しだ。

「……本当に、私もピアノになりたかったです」

「そうなったら」

吹雪の声は微かに笑みを含んでいる。

「今度は俺がお前を弾きたいな」

「……ああ、それ、いいですね……」

ひしぎは想像する。人のかたちをした吹雪、その白い指先が、己の鍵盤を駆けめぐる感触を。そこから溢れ出す調べを。

――あと二週間と少しだ。

最後の和音を終えて、ひしぎは鍵盤から手を、ペダルからつまさきをゆっくり離した。黒鍵の曇りを備えつけの柔らかな布で丁寧にぬぐいながら訊く。

「次は何にしますか」

特に考える様子もなしに吹雪が曲名を告げる。卒業シーズン定番の合唱曲だ。来週の三年生を送る会では全校生徒で歌うことになっている。

「ついでに歌もほしいな」

「この楽譜、混声三部ですよ」

「構わん、適当でいい」

ひしぎは苦笑して、そっと両の手を吹雪にのせる。

前奏。

<<

ひしぎというのはこの市立中学校に二人いる音楽教諭の片割れの名で、音楽を教えているとは思えないほど感情表現の乏しい地味な三十男である。今年は三年生全クラスと一年生の半分を受け持っている。専門はピアノであるらしい。

「音楽室の前を通ったとき、ピアノ弾いてるのがたまたま見えたんだけど」

ある女生徒はこう証言する。

「微妙に口が動いてたから、はじめは歌ってるのかなーと思って。でもなんか、歌ってるっていうか、誰もいないのに誰かに話しかけてるみたいで……」

そんないくつかの目撃談のおかげで、彼には霊感があるのではないかという説が冗談まじりに生徒たちの間でささやかれたりもしている。なんとなく、本人にもある種の得体の知れない雰囲気が漂っているのだ。

すでに彼岸に片足を突っ込んでいるような雰囲気が。

「子供のころ、ピアノになりたいと思っていたんです」

三月の放課後、吹奏楽部も帰った第二音楽室で、ひしぎはピアノを弾いている。メンデルスゾーン無言歌集第2巻作品30の6、ヴェニスの舟歌。外はとうに暗く、他に人影はない。

「ピアノに?」

他に人影はない。しかしどこからか彼の独り言に応える低い声があった。もっとも正確には声とは呼べない。それは空気を振動させることなくひしぎの耳に届いている。ひしぎだけの耳に。

「ピアニストでもピアノ教師でもなく、ピアノにか?」

「そうです。ピアニストでもピアノ教師でもなく、ピアノに」

「それでお前はいつも黒い服ばかり着ているのか」

声にそう言われて、ああ、と感嘆に似た息をひしぎが洩らす。

「そうですね、だからなのかもしれません……初めて気づきました」

左指が最後の一音を低くそっと奏でて、曲が終わった。

「……次は何にしますか」

「シューベルト。即興曲、作品90の2」

淡々と言うその声に応え、やがてひしぎの指が鍵盤を走り出す。上へ下へと高速で転がっていく右手の旋律、せわしない手の動きとは反対に、ひしぎは遠くを振り返るような声音でゆっくりと呟く。

「綺麗だと思っていたんです。自分の顔が映るくらいぴかぴかの黒だとか、規則的な鍵盤の並びだとか、内部の精巧さだとかが」

「俺は白いがな」

「あなたも綺麗ですよ」

ひしぎが弾いているのは学校の音楽室には珍しい、スノーホワイトの塗装を施されたアップライトだ。メインの黒いグランドピアノが教壇そばに設置されているため、部屋の奥に佇むこちらはサブとして合唱のパート練習等に使われている。

名を、吹雪という。

名づけたのはこの中学を十数年前に卒業した女子生徒であるらしい。彼女も吹雪と会話することができたのだという。人語を解するピアノを前にしてあぜんとする赴任してきたばかりのひしぎに、俺の声が聞こえる人間はお前がふたり目だ、と第二音楽室の主たる白のアップライトは告げたのだった。お前はどうやら俺と波長が合うらしい、と。

「……弾いても、いいんですか」

ひと通りぎこちなく会話をかわしてからひしぎは訊いた。三十年ほど前、この校舎の改築の際に購入されたのだというこのピアノ――もとい吹雪は、どうやら自分よりも若干年上であるらしかった。

「いちいち断らなくていい」

唯一彼の声を聞くことのできた例の女子生徒は、猫ふんじゃった以外の曲を弾けなかったのだという。したがって自分が弾かれたい曲を弾いてもらえる機会は初めてなのだと語る吹雪のひんやりした硬質な声が、出会って間もないひしぎにもわかるくらいにはずんで響いたから。

だからあの日ひしぎは約束したのだ。それなら私が弾きましょうと。あなたの好きな曲を、毎日でも。

あれから、もうすぐまる六年になる。

「ピアノの最大の欠点は」

いつものように吹雪を弾いていたひしぎがそう切り出したのは先週の月曜だった。

「持ち運びができないところですね」

「……どうした、突然」

「異動の内示が出ました」

そう言う間もひしぎの両の指はなめらかに動きつづけている。フレデリック・フランソワ・ショパン、『十二のエチュード』作品10の3ホ長調。通称、別れの曲。

「四月からは線路むこうの西中です。もうあなたを弾けません」

それは残念だな、と吹雪が返すまでに多少の時間があった。

「あなたが鍵盤ハーモニカくらいの大きさだったら一緒に行けたんですけど」

「それは窃盗だろう」

「自治体所有の公共物ですしね、こうして話していると忘れそうになりますが……」

「ひしぎ」

「はい」

「これから毎日、俺を弾きに来い」

「……今もほとんど毎日じゃないですか」

「いいから来てくれ」

そっけなく吹雪は言った。

「最後にお前の指で聞きたい曲が、いろいろとある」

こうして、年度末の繁忙の合間をなんとか縫いながら、放課後の第二音楽室にて聴衆のいないさよならコンサートが連日開催されることになったのだった。本日の一曲目のリクエストはバッハ、二曲目はこの中学校の校歌、三曲目メンデルスゾーン、そして四曲目、シューベルトの即興曲。ひしぎの指は吹雪の上を撫で、すべり、叩く。

「人に弾かれるのは、どんな気持ちなんですか」

「弾く者の腕と心次第だ。心地よくもなれば不快にもなる」

「私は?」

「……悪くない」

「光栄です」

ここを離れるまで、あと二週間と少しだ。

「……本当に、私もピアノになりたかったです」

「そうなったら」

吹雪の声は微かに笑みを含んでいる。

「今度は俺がお前を弾きたいな」

「……ああ、それ、いいですね……」

ひしぎは想像する。人のかたちをした吹雪、その白い指先が、己の鍵盤を駆けめぐる感触を。そこから溢れ出す調べを。

――あと二週間と少しだ。

最後の和音を終えて、ひしぎは鍵盤から手を、ペダルからつまさきをゆっくり離した。黒鍵の曇りを備えつけの柔らかな布で丁寧にぬぐいながら訊く。

「次は何にしますか」

特に考える様子もなしに吹雪が曲名を告げる。卒業シーズン定番の合唱曲だ。来週の三年生を送る会では全校生徒で歌うことになっている。

「ついでに歌もほしいな」

「この楽譜、混声三部ですよ」

「構わん、適当でいい」

ひしぎは苦笑して、そっと両の手を吹雪にのせる。

前奏。

<<